Leben in drei Ortsteilen

Asbach

Im Asbach der Jahrhundertwende ticken die Uhren noch im Takt der „guten alten Zeit“. Die Bewohner leben weitgehend in bäuerlichen Strukturen, stattliche Höfe und die in typisch-nordschwäbischem Stil gebauten Sölden der Kleinbauern bestimmen das Ortsbild. Zentrale Punkte bilden die Kirche mit dem Pfarrhof, die Schule und die Wirtschaften der Familien Mehle (später „Stern“) und Bauer („Unterwirt“). Fast das ganze Dorf ist katholisch und was der Pfarrer Sonntags von der Kanzel predigt, das hat Gewicht für die Meinungsbildung im Ort. Manche Familien sind hier bereits seit weit über einhundert Jahren ansässig. Die verwandtschaftlichen und nachbarschaftlichen Bindungen sind entsprechend eng. Allerdings hat auch in Asbach gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine Zeit des Strukturwandels begonnen. Neue Häuser werden gebaut, die Einwohnerzahl ist von 315 im Jahr 1875 auf 492 im Jahr 1902 geradezu sprunghaft angestiegen. Viele Asbacher verdienen sich neben der Landwirtschaft in der nahegelegenen Bäumenheimer Leinenspinnerei ein Zubrot.

Das Anwesen des Kirchaleard Leonhard Dorfmüller (heute abgerissen, jetzt Garagen der Familie Seel in der Römerstraße 28) war eine klassische Sölde mit malerischem Gesimse und rankendem Wein an der Straßenfront. Geradezu untypisch für Fotografien dieser Zeit ist das Lächeln im Gesicht von Anna Dorfmüller, die sich um das Jahr 1910 mit ihren vier Kindern vor dem Anwesen aufgestellt hat.

Bäumenheim

In kaum einem Dorf der Region sind die Auswirkungen der Industrialisierung so spürbar wie in Bäumenheim. Schon im Jahr 1865 hat Maximilian Droßbach den Grundstein für seine Leinenspinnerei gelegt. In den folgenden Jahrzehnten werden Arbeitersiedlungen errichtet und Facharbeiter aus Norditalien, Böhmen und Mähren angeworben. Als der Weltkrieg ausbricht, hat sich der verschlafene Weiler an der Schmutter in einen Ort mit über 700 Einwohnern, einer Bahn- und Poststation und mondänen Villen für die Führungselite der Fabrik verwandelt. Zwischen den beengten Wohnverhältnissen der Fabrikarbeiter und den vornehmen Salons der Oberschicht, zwischen dem Dampfen und Zischen der Lokomotiven und dem Klappern von Pferdehufen im landwirtschaftlich geprägten Ortskern jenseits der Schmutter ist Bäumenheim damit ein Gemeindeteil markanter Gegensätze.

Auf einer im Jugendstil um 1907 gestalteten Postkarte sind typische Bäumenheimer Ansichten dieser Zeit skizziert. Das Gebäude der Wirtschaft des Josef Kraus (später Mädchenheim) besteht bis heute, während die im Stil der Industrialisierung erbauten Fabrikhallen der Leinenspinnerei dem „Fortschritt“ weichen mussten.

Hamlar

Um die Jahrhundertwende zählt Hamlar etwa 115 Einwohner. Der Weiler verfügt über einen eigenen Bahnanschluss, mit zwei Wirtschaften und intaktem Vereinsleben gestalten die Hamlarer ihren Alltag weitgehend eigenständig. Zur Kirche, zur Schule und ins Rathaus müssen die Bewohner allerdings den Weg über den Egelseebach nach Asbach nehmen.

Die Gastwirtschaft Steppich (heute Rockmusik Hamlar), hier um 1918 für eine Postkarte aufgenommen, wird kurz vor Beginn des Weltkriegs als doppelgeschossiges Haus neu erbaut. Unweit gelegen ist der Bahnhof mit Anschluss in Richtung Donauwörth und Ingolstadt. Hamlar ist also zu dieser Zeit nicht „weg vom Schuss“, sondern mit der Bahn gut erreichbar.

Bäumenheim hungert

|  |

|---|---|

|  |

Durch die britische Seeblockade sind seit Kriegsbeginn kaum noch Lebensmittelimporte möglich. Mit der Einziehung der Landwirte sinkt auch die Binnenproduktion, sodass ab Januar 1915 die Ausgabe von Lebensmitteln an die Bevölkerung streng rationiert wird. Die vom Kommunalverband Donauwörth-Land ausgegebenen Lebensmittelkarten reichen dabei auch in Asbach-Bäumenheim kaum zum Überleben. Im „Steckrübenwinter“ 1916/1917 spitzt sich die Ernährungslage zeitweise dramatisch zu. Und nicht nur die arme Fabrikbevölkerung leidet Hunger, sogar Kommerzienrat Oskar Mey muss aufgrund seiner Magenprobleme im Juni 1918 beim Amt um vorübergehende Zuteilung von feinem „Haushaltungsmehl“ bitten.

In der Nacht vom 17./18. Mai 1918 wurde in dem Wohnhaus des Landwirtes Matthias Krell in Asbach ein Einbruch dadurch verübt, dass der Täter an einem zur Speiße führenden Fenster das an der Außenseite angebracht gewesene Drahtgitter gewaltsam beseitigte und durch Hineinlangen durch diese Öffnung 8-10 Stück geräuchertes Fleisch im Gewichte von etwa 24 Pfund im Werte von 50 Mark entwendete.

Das Bezirksamt Donauwörth berichtet an die Regierung von Schwaben und Neuburg.

Ich muss nun doch mal anfragen, was denn eigentlich mit meinen Sachen ist, wo ich doch für August 4 Pfund Mehl und 1 Pfund Zucker bekommen soll, auch dasselbe für September, bin schon oft genug bei Herrn Bürgermeister gewesen! […] Mit trockenen Kartoffeln und schwarzem Kaffee kann man kein Kind nähren, ich nehme keine Rechenschaft auf mich, wenn das Kind krank wird!

Aloisia Popijal berichtet im September 1918 an das Bezirksamt Donauwörth.

Kraft im Glauben

Jeden Tag nimmt Philomena Hurle den Weg über die Straße zur Asbacher Pfarrkirche und betet für die glückliche Heimkehr ihres Mannes. Schon im September 1914 wurde Xaver Hurle eingezogen und musste seine Frau, sechs Kinder und die Landwirtschaft zurücklassen. Nur im Gebet kommt Philomena zur Ruhe und kann für einen Moment Abstand vom sorgenvollen Alltag nehmen.

Wie Philomena Hurle schöpfen viele Asbacher Kraft aus ihrem Glauben. In Kriegsbetstunden und Trauerfeiern spendet Pfarrer Josef Kürzinger der Pfarrgemeinde Trost und Hoffnung in den Notjahren des Weltkrieges. Im Frühjahr 1917 organisiert Kürzinger über ein Hilfsprogramm des katholischen Jugendfürsorgevereins Augsburg die übergangsweise Unterbringung von 15 hilfsbedürftigen Stadtkindern in Asbacher Familien. Doch immer wieder predigen die Geistlichen für die „gottgewollte“ Verteidigung des Kaiserreichs und geben ihren Segen zum grausamen Morden an der Front.

Dieses Bild schickt Philomena Hurle ihrem Mann Xaver während des Krieges an die Westfront

Kriegsgefangene in der Gemeinde

Über 70 französische und russische Kriegsgefangene leben zeitweise in Asbach, Bäumenheim und Hamlar. Sie sind von den Lagern in Dillingen, Lagerlechfeld und Puchheim abgeordnet und werden zur Unterstützung der Bevölkerung in der Landwirtschaft (etwa 25 Gefangene) und in der Fabrik (etwa 45) herangezogen.

Der Franzose Jean Gaspard und der Russe Ivan Kudryavtsev sterben im November 1918 an der gefürchteten spanischen Grippe und sind auf dem Asbach-Bäumenheimer Friedhof bestattet. Der auch in der Region grassierenden Grippe fallen nach Schätzungen weltweit bis zu 50 Millionen Menschen zum Opfer. Jean Gaspard wird nach Kriegsende in seine Elsässer Heimat überführt.

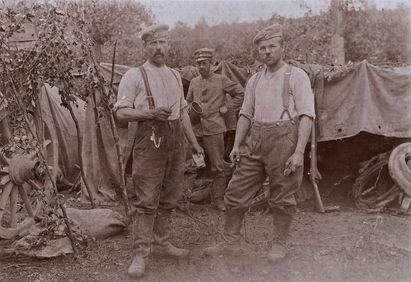

Französische Gefangene posieren um 1916 vor den Meyhäuschen der Droßbachsiedlung.

Der Elsässer Lehrer Jean Gacon ist einer der vor Ort untergebrachten Gefangenen. Bei seinem Aufenthalt in Bäumenheim und Hamlar lernt er die Bäumenheimer Fuhrunternehmerstochter Viktoria Mayr kennen. Im Mai 1920 ist Hochzeit – aus Viktoria Mayr wird Victorine Gacon.

Die Familie zieht nach Vichy, wo Jean als Dolmetscher arbeitet. Der Draht zu den Verwandten in Bäumenheim hält ein Leben lang. Viktorias Bruder Anton hingegen erlebt das Kriegsende nicht. Er fällt am 11. Juni 1916 bei Douaumont (Frankreich).

Jean Gacon (Mitte) mit anderen Kriegsgefangenen in Bäumenheim

Meyfried - eine Kriegersiedlung

Skizze der geplanten Kriegerinvalidensiedlung aus der Vogelperspektive (1916): Kleinbäuerliche Strukturen sollen den Arbeitern die Möglichkeit zur Selbstversorgung geben.

Oskar Mey baut gerne und viel. Mit Arbeiterhäusern, Fabrikgebäuden, Villen und Parkanlagen drückt er dem Ortsbild seinen Stempel auf. Sein neuestes Projekt: Eine Siedlung für invalide Kriegsheimkehrer in der Nähe der Königsmühle. 1915 beginnt Mey mit den Planungen und gewinnt den Landesarmenverband für seine Idee. Ursprünglich möchte der königstreue Kommerzienrat die Siedlung zur Freude und Genugtuung ihrer Majestäten12 anlässlich der Goldenen Hochzeit König Ludwigs III. mit Marie Therese erbauen. Gegen Kriegsende kommt das Vorhaben ins Stocken. Doch mit Hilfe der Bayerischen Landessiedlung können Anfang 1922 schließlich acht Familien ihr neues Heim beziehen. Noch heute ist die Siedlungsstruktur der ursprünglichen Siedlung im Ortsbild deutlich erkennbar.

Karl Ziegler (vierter von rechts) und weitere Siedler haben sich vor den Rohbauten der Meyfriedsiedlung aufgestellt.

Oskar Mey (mittig) posiert mit Vorstandskollegen und Turnern des TSV Bäumenheim (um 1910).

Bis auf Heinrich Schätzl sind alle Siedler mit der Umbenennung der Kriegersiedlung in „Meyfried“ im September 1924 einverstanden. Der Name geht auf einen alten Flurnamen zurück und steht nicht in direktem Zusammenhang mit dem Stifter.

Karl Ziegler (vierter von rechts) und weitere Siedler haben sich vor den Rohbauten der Meyfriedsiedlung aufgestellt.

Karl Ziegler (1872-1959) hat sich in Bäumenheim eine Existenz aufgebaut. Bei der Leinenspinnerei steht der gebürtige Rehauer in Lohn und Brot, mit Frau Walburga und den drei Kindern hat er in der Arbeitersiedlung ein Zuhause. Doch die Arbeitsbedingungen sind hart und die Wohnverhältnisse im „Meyhäuschen“ beengt. Als der Familienvater an die Front muss, verschärft sich die Not zusätzlich.

Nach Kriegsende schlägt Oskar Mey seinen langjährigen Mitarbeiter als Siedler für die geplante Invalidenkolonie vor – das große Los für Familie Ziegler. Nach Jahren der Entbehrung gelingt ein Neubeginn in der jungen Meyfriedsiedlung.

Vater muss an die Front – zuvor stellt sich die Familie zum Abschiedsfoto auf.

von links: Anna (verh. Ruider), Karl sen., Karl jun. (mit Eisernem Kreuz in Miniaturform), Walburga und Luise (verh. Kalchgruber)

Kriegsalltag im Spinnsaal

Leinenspinnerei und Bäumenheim sind vor 100 Jahren nicht voneinander zu trennen. Die Fabrik ist nicht nur der wichtigste Arbeitgeber, die Firmenleitung um Oskar Mey gestaltet auch das gesellschaftliche und kulturelle Leben und prägt so den Alltag in der Gemeinde.

Um die Jahrhundertwende finden Facharbeiter aus Böhmen und Norditalien nach Bäumenheim. Mit rund 20 Prozent ist der Ausländeranteil deshalb ungewöhnlich hoch. Bei Kriegsbeginn werden viele Angestellte zum Heeresdienst für ihr Heimatland einberufen, was die Aufrechterhaltung des Betriebes gefährdet. Auf Ansuchen des Bayerischen Außenministeriums können schließlich wichtige Mitarbeiter wie Meys Hechelmeister Anton Rauch vom Kriegsdienst freigestellt werden und auf ihrer Stelle bleiben. Für die Dauer des Krieges produziert die Spinnerei im Rahmen staatlicher Kriegswirtschaft Textilwaren zur Heeresversorgung. Kohleknappheit führt besonders bei Kriegsende immer wieder zu Betriebseinschränkungen. Im Januar 1919 werden in der Folge etwa 250 Mitarbeiter arbeitslos, was die soziale Not der vom Krieg gebeutelten Familien zusätzlich steigert.

Die Spinnerei bittet im August 1919 um Dringlichkeitsbescheinigung für die Lieferung von holländischem Flachs.

Die etwas unscharfe aber gleichzeitig sehr authentische Aufnahme führt die großen gesellschaftlichen Unterschiede zwischen der Bäumenheimer Arbeiterschaft und der reichen Führungselite um den Fabrikbesitzer Mey klar vor Augen. Doch unter den schweren Folgen des Weltkriegs haben letztlich alle zu leiden. (Aufnahme um 1910)

Noch lange besitzt der Hechelmeister Anton Rauch das Heimatrecht im böhmischen Niederlangenau und die Österreichische Staatsbürgerschaft. Sohn Oskar wird deshalb zum Österreichischen-Ungarischen Heer eingezogen. Erst 1922 erhält die Familie die bayerische Staatsangehörigkeit.

Die Spinnerei bittet im August 1919 um Dringlichkeitsbescheinigung für die Lieferung von holländischem Flachs.

Hamlar: Der Fortschritt fällt vom Himmel

Der Krieg ist auch ein Schaulaufen technischen Fortschritts in Europa. Panzer, Giftgas, U-Boote und Maschinengewehre bringen unendliches und bisher ungekanntes Leid auf die Schlachtfelder des Weltkriegs. In der Luft kommen Zeppeline, Ballone und Flugzeuge für Aufklärungsflüge und als Luftwaffen zum Einsatz.

In Hamlar fällt im Frühjahr 1917 der Fortschritt des modernen Luftkriegs buchstäblich vom Himmel: Eine Rumplertaube der Fliegerschule in Oberschleißheim, die zu Übungszwecken vom Fliegerhorst in Gablingen gestartet ist, landet unsanft auf dem Hof der Familie Zaigler. Insassen und Hausbewohner kommen mit leichteren Verletzungen und dem Schrecken davon.

Als sich der Krieg dem Ende neigt ...

... rastet der von den traumatischen Fronterlebnissen gezeichnete Bäumenheimer Stefan Gumpp bei seinem Ziehonkel aus:

Am 6. Dezember forderte der nach Bäumenheim beurlaubte Soldat Stefan Gumpp von Kriegshaber, z.Z. im Reservelazarett Abteilung K, München Borschetzriederschule, von seinem Onkel, dem Landwirte Georg Gumpp in Bäumenheim, die Herausgabe eines Bettes, obwohl dieser angeblich ein solches nicht schuldet, unter der Drohung: „Ich erschieße Euch noch, ich zünde Dir Deine Bude schon noch an.“ In der Nacht vom 6./7. Dezember früh 3 Uhr hat dann Stefan Gumpp, jedenfalls um Furcht vor Verwirklichung seiner Drohung zu erregen, in den Hofraum des Georg Gumpp vor dessen Schlafzimmerfenster vermutlich aus einem Revolver – solche hat der Täter nach Angabe des Gumpp stets 2 bei sich getragen – einen Schuss abgegeben.

Das Bezirksamt Donauwörth berichtet im Dezember 1918 an die Regierung von Schwaben und Neuburg.

Revolution - beim Unterwirt!

Die Ausrufung des Freistaats Bayern am 7. November 1918 durch Kurt Eisner und die damit verbundene Absetzung des Königs stößt in der kriegsmüden Bevölkerung kaum auf Widerstand. In der Folgezeit konstituiert sich auch in Bäumenheim ein revolutionärer Arbeiterrat sowie ein Bauernrat, der am 15. Dezember 1918 im Unterwirt gewählt wird. Bei den Landtagswahlen im Januar 1919 kann in Bäumenheim – entgegen des schwäbischen Trends – besonders die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) punkten. Eisners Unabhängige Sozialdemokraten (USPD) werden bayernweit abgestraft, in Bäumenheim erhalten sie nicht eine Stimme. Am gewaltsamen Tod des ersten bayerischen Ministerpräsidenten Eisner nimmt die Bäumenheimer Bevölkerung wie viele andere Gemeinden dennoch großen Anteil.

Immer wieder kommt es in diesen bewegten Zeiten zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen Kommerzienrat Mey und seinen Fabrikarbeitern. „Wir werfen den Mey hinaus und seinen Wein trinken jetzt wir!“, tönt es durch die Straßen. Gerüchten zufolge ist Gewerkschaftsführer Gustav Raul bereits auf dem Weg nach Augsburg um Waffen für den Aufstand zu besorgen. Doch letztendlich bleibt Bäumenheim von blutigen Unruhen wie in Augsburg oder München verschont.

Die Landtagswahlen 1919 in der Gemeinde Asbach

bringen folgendes Ergebnis:

Deutsche Volkspartei (DVP): 3 %

Bauernbund (BB): 29 %

Bayerische Volkspartei (BVP): 32 %

Mehrheitssozialistische Partei Deutschlands (MSPD): 36 %

Die Gastwirtschaft der Familie Bauer („Unterwirt“) schmückt um 1910 eine Ansichtskarte von Asbach.

Josef Bachhuber, ein Verwandter der Asbacher Familie Ruider, stirbt am 6. Mai 1919 als unschuldiges Opfer der blutigen Unruhen in München. Regierungstruppen hatten die Zusammenkunft eines katholischen Gesellenvereins für eine Versammlung von Spartakisten gehalten und in einem Keller am Karolinenplatz ein fürchterliches Blutbad angerichtet. 21 Menschen sterben.

Mit einem Trauerzug, hier am Bahnübergang am „Scharfen Eck“, nimmt Bäumenheim Anteil am Tod Kurt Eisners.

Sehnsucht nach dem Neubeginn ...

... Familie Hurle wandert aus.

Die wirtschaftliche Schieflage Deutschlands bewegt nach dem Ende des Weltkrieges Hunderttausende zur Auswanderung. Dabei suchen nicht nur Abenteurer ihr Glück in der Ferne. Viele Emigranten stammen aus der Mitte der Bevölkerung, wie das Beispiel der Asbacher Familie Hurle zeigt. Drei Söhne des Asbacher Bürgermeisters und Getreidehändlers Wendelin Hurle (heute Alemannenstraße 13), Otto, Leonhard und Ludwig, entschließen sich im Januar 1922 für einen Neustart in Südamerika. Alle drei haben den Krieg an Ost- und Westfront erlebt und sehen nach ihrer Rückkehr in ein von Kriegswirtschaft und Inflation gezeichnetes Land keine Zukunftsperspektiven. Im Jahr 1924 wird die Familie schließlich in Chicago sesshaft.